平成最後の日に令和を考える

以前「平成が終わる年に平成元年を振り返る」という記事を書いたのが2019年1月2日でした。

早いものであれから4ヶ月が過ぎ、明日からはいよいよ新しい元号「令和」となります。

平成に関しては前記事にて十分振り返りましたので、今回は令和について色々考えてみたいと思います。

あくまでも個人的感想を連ねた記事ですので「GW暇だわ〜」という方のみご覧下さい。

「令和」という名称

まず「令和」という名称について。

「新元号は『令和』!」という記事にも書きましたが、個人的にはいい名称だと思っています。

中には反対されている方もいらっしゃるようです。

「令和の『令』は『命令、号令』など服従の意味を持っており、政府が国民に対してそのような行動を取ることを連想させる」

というような意見を拝見しました。

言葉には「発する者」と「受け取る者」の感情により受け取り方が異なります。

それと同時に「言葉はただの言葉である」とも言えます。

例え現政権がそのような意味を新元号に込めたと言っても、それで国民が国に対して服従することにはならないでしょう。

もし本当にそんなことがあるのならば、私があなたに「バカっ!!」と言えば、あなたはバカになってしまうことになるからですね(バカっの部分は頬を赤らめ涙を浮かべながら)。

なので結局は受け手の問題であると言えます。

平成だって「平民の平に、成金の成だ」と言うことができますしね。

とは言え、受け取り方も自由なので「令和はけしからん!」という方の意見を否定するつもりもありません。

個人的には「令和はREIWA、これはアナグラムになっていて、並べる変えることで……」みたいな陰謀論的な話の方が好きですけどね。

既に始まっている令和ビジネス

当然とも言えますが、早速令和関連のビジネスも活気づいています。

「reiwa」というドメインは既に高値で売買されているらしいですし「reiwa.com」はオーストラリアだかの不動産会社が既に(昔から)持っていたとか。

個人レベルの話では「reiwaドメイン」を持っていてもどうしようもないので(転売するくらい?)あまり関係のない話ですが「れいわ」という会社名の方は大変でしょうね。

恐らく大手に「れいわ」を冠する名前の会社はないと思われますが、地方の中小企業なら結構ありそうな気もします。

「よっしゃ、インターネット時代に併せて、ウチもホームページでも作るか!」となったときに愕然としそうです(笑)。

小説関連で言えば、先日オープンしたばかりのLINEノベルが「第1回令和小説大賞」というのを発表していましたね。

「まだ元号も変わってないのに」と思いましたが、同大賞の締切は9月。

ちょうどよい感じなのかもしれません。

その辺のフットワークの良さは流石ですね。

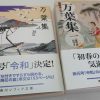

また令和の原本となった『万葉集』の売れ行きも良いらしいとか。

こちらも流石はKADOKAWAさんです。抜け目ない。

って言うか、2001年に発行されているようなので、意図していたわけではなくたまたまのようですが(意図してたら逆に怖い)。

と言う感じで、各社色々「令和に乗っかれ」と頑張っておられるわけですが、当記事もその末席にちょこんと座っているわけで、同じ穴の狢とも言えそうです。

令和のエンターテイメントはどうなるのか?

最後に令和という時代はどんな時代になるのか予想してみましょう。

まず「令和がいつまで続くのか?」というやや不謹慎ともとれることを考えてみましょう。

上皇陛下は現在85歳とのこと。

皇太子殿下は59歳でいらっしゃるようなので、単純に殿下が85歳まで在位されるとすると約35年(25年でした。算数……)。

昨今の「定年の延長化」が今以上に進んだとしても、85歳は十分に高齢でしょうから、そのくらいが限度だと思われます。

また、今回の退位で「天皇陛下が存命中に退位できる」という前例ができました。よって、今後はより早い段階での譲位があるかもしれません。

そこで、ここでは令和は30年(文脈が変になりますが、30年で押し通すことにします)続くとして考えてみましょう。

当然ながら、明日令和になった途端に何かが変わるということはありません。

恐らく1年後辺りでも、それほど生活に変化はないことと思われます(イレギュラーなことがない限り)。

テクノロジー分野では、30年もあれば大きく変わっていくことが予想できます。

今から30年前といえば、PCなどは既にありました。ファミコンもとっくに世に出ており、スーパーファミコンが出て……なかったかな? 出るとか出ないとか言っていた辺りのような気がします。

いずれにしてもコンピュータは世の中には存在してたものの、それほど一般的ではなく一部の娯楽などに使われている程度でした。

もちろんインターネットも開発などはされていましたが、一般人は利用できませんでした。

ネットで言えば、本格的に使え始めたのが20年ほど前。

どの家庭でもネット回線が繋がりだしたのはもう少し後のことですが、たった20年足らずでネットは「娯楽」から「インフラ」へと変わっていったわけです。

そう考えると現在「娯楽」として認識されている「VR・AR・MR」や「音声認識技術を用いた装置(EchoやGoogle Homeなど)」も、10年くらいで一般化していき、20年過ぎるころにはインフラ化している可能性も否定できませんよね。

『ソードアート・オンライン(SAO)』や『レディプレイヤーワン』のようなフルダイブ型のVRは、現時点でも実現できていないので、これはもう少し先になりそうです。

個人的にはARがいち早く普及し、その上でMR(Mixed Reality・複合現実)が開発されていくのではないかと思っています。

いずれにしても「映像関連」のテクノロジーであり、小説というテキスト媒体を考えると、大きな進歩はないようにも思われます。

小説について言えば、それらの発展の過程で「エンターテイメントコンテンツの脚本としてのテキスト」という需要はなくならないのではないでしょうか。

つまり「原作」という意味合いです。

これについては「漫画」「アニメ」なども対抗馬として挙げられますが、それらの原作も小説が請け負えられる可能性はありますので、今後はより「コンテンツの質」が求められる時代になるのかもしれません。

「AIが小説を書く」というテクノロジーは既に現実のものとなりつつあります。

ソースが分からなくなってしまったのですが、先日「AIに小説を書かせた」というニュースが流れていました。

「物語」にはある程度の法則性があるので、それらを学習し模倣することは現在の「ディープラーニング型」のAIの得意とするところです。

なので、この分野においては人間の勝ち目はありません。

ですが、文章はパターンだけによって成り立っているものでもないのも確かなことです。

「文章の味」や「作家の癖」のようなものは、集計したデータからは抽出できません。

よって今後は今よりも「作家性」というのが重視される時代になるのかもしれませんね。

作家性というと仰々しく聞こえますが、言い換えれば「作家というキャラクター」が必要になってくるということです。

もしかするとVtuberのような、ヴァーチャルな作家というのも登場してくるかもしれません。

仮想の空間でファンとアバターで交流するような、そういう活動が必須になってくる可能性はあります。

また小説投稿サイトの台頭によって「出版社の公募に送る」というのは、今後も縮小していくでしょう。

出版社はその気になればどこからでも作品を集めてくることができますので、それを探すためにAIが活用されるようになるかもしれません。

そうなってきたときに、編集者という肩書の意味合いが問われることになるような気がします。

今以上に「エージェント」という形に近づいていき、小説家は自分の作品にあったエージェント=編集者≒出版社と、作品ごとの契約を結ぶようになる可能性があります。

それは小説家にとって良いことばかりではなく、より「セルフ・プロデュース」の必要な時代になるということになります。

現時点でもTwitterやブログなどを通じての情報発信は大切になりつつありますが、それがより重要になってくる、つまり出版社が作品を売ってくれるという考えがなくなることを意味します。

……ということを、とあるGWの午後に考えたりしているわけですが(笑)。

なかなかとりとめのない話ですが、先のことを色々想像するのは楽しいものです。

皆さんも30年後の自分を想像してみてはいかがでしょうか?

でも私の場合、30年後と言えば運が悪いと異世界転生してしまってる可能性すらあるんですよねぇ……。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません